OS MALÊS

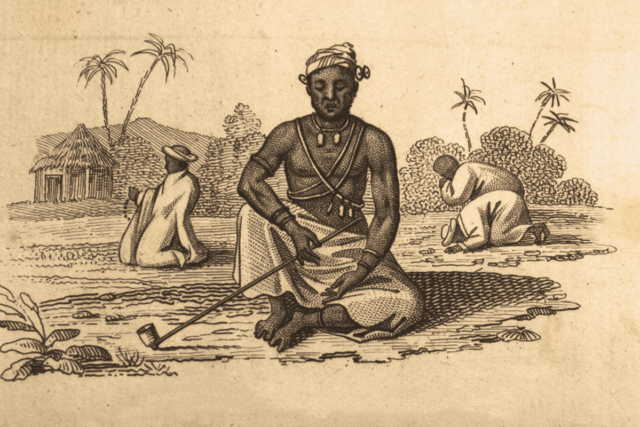

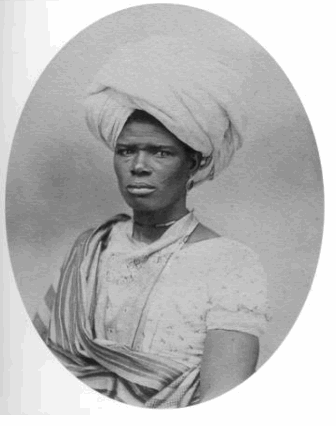

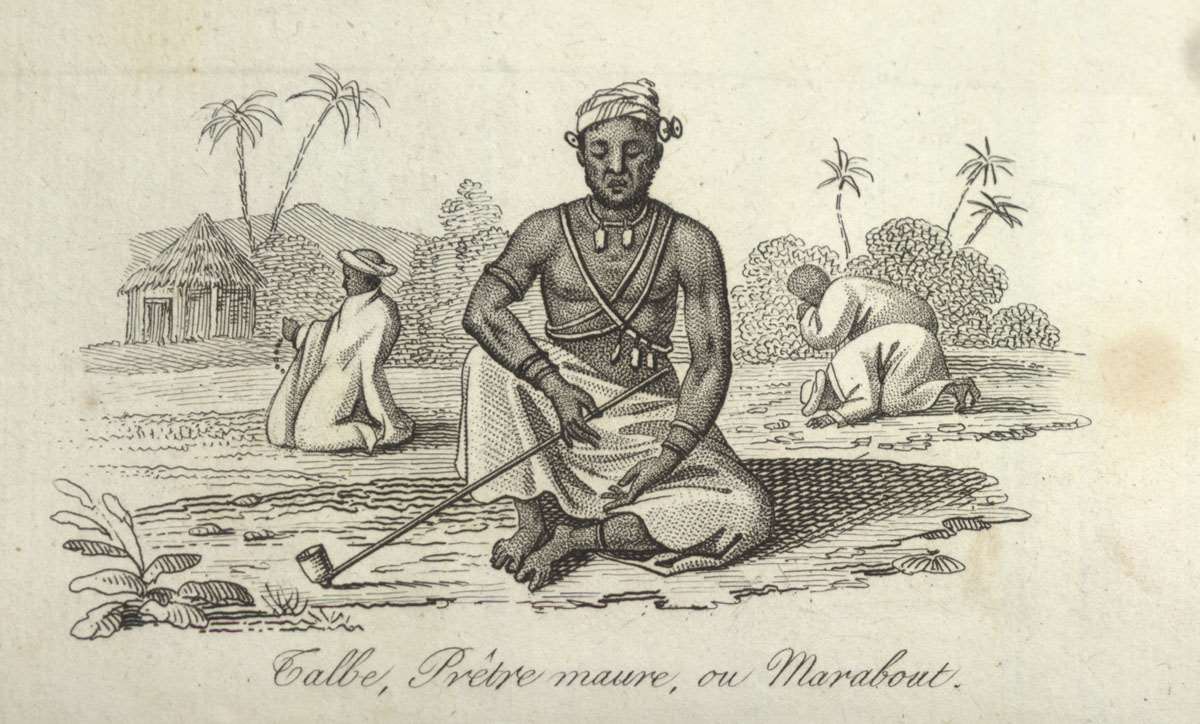

Malês (do hauçá málami, “professor”, “senhor”, no iorubá imale, “muçulmano”) era o termo usado no Brasil, nos século XIX, para designar os escravizados muçulmanos. Eram muitas vezes mais instruídos que seus senhores, e, apesar da condição de escravizados, não eram submissos, mas muito altivos. Na História do Brasil, notabilizaram-se pela chamada Revolta dos Malês, que ocorreu em 1835, na Bahia, onde eram mais numerosos. Também existiam comunidades de malês em Pernambuco, Alagoas e Rio de Janeiro.

O movimento de 1835 é conhecido como Revolta dos Malês, por serem assim chamados os negros muçulmanos que o organizaram. A expressão malê significa muçulmano, portanto os malês eram especificamente os muçulmanos de língua iorubá, conhecidos como nagôs na Bahia.

Outros grupos, até mais islamizados como os haussás, também participaram, porém contribuindo com muito menor número de rebeldes.

O LEVANTE

A revolta envolveu cerca de 600 homens, o que parece pouco, mas esse número equivale a 24 mil pessoas nos dias de hoje. Os rebeldes tinham planejado o levante para acontecer nas primeiras horas da manhã do dia 25, mas foram denunciados.

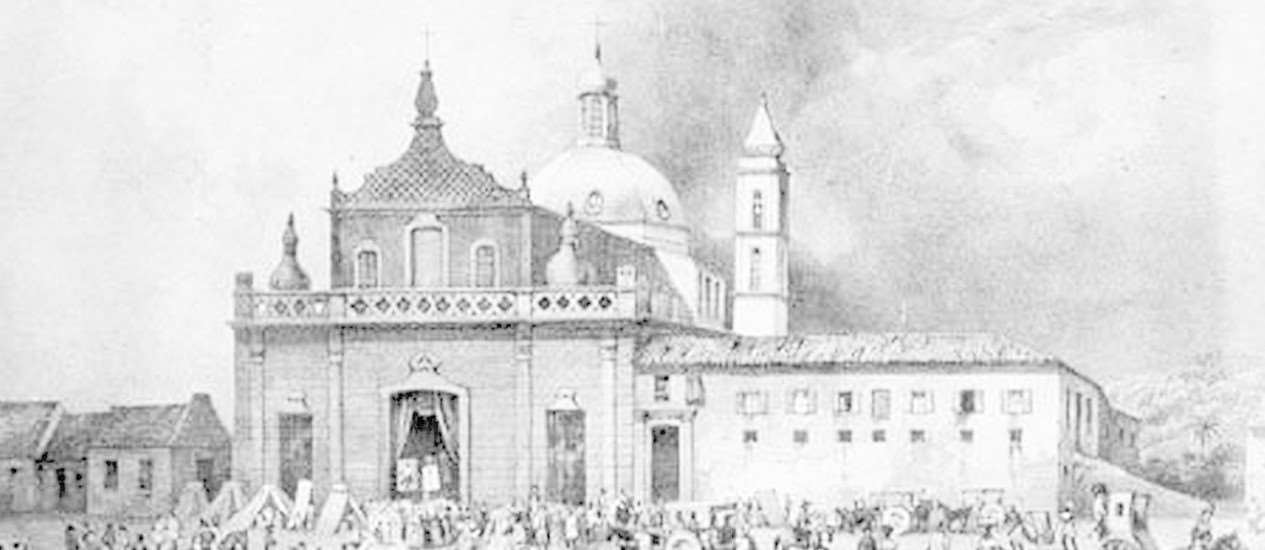

Uma patrulha chegou a uma casa na ladeira da Praça onde estava reunido um grupo de rebeldes. Ao tentar forçar a porta para entrarem, os soldados foram surpreendidos com a repentina saída de cerca de sessenta guerreiros africanos. Uma pequena batalha aconteceu na ladeira da Praça, e em seguida os rebeldes se dirigiram à Câmara Municipal, que funcionava no mesmo local onde funciona ainda hoje.

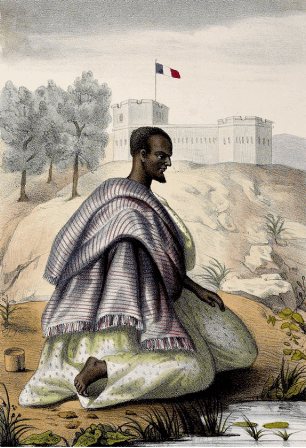

Dirigiram-se à Vitória onde havia um outro grupo numeroso de malês que eram escravos dos negociantes estrangeiros ali residentes. Após se unirem nas imediações do Campo Grande, os rebeldes atravessaram em frente ao Forte de São Pedro sob fogo cerrado dos soldados, indo dar nas Mercês, de onde retornaram para o centro da cidade.

Aqui atacaram um posto policial ao lado do Mosteiro de São Bento, outro na atual Rua Joana Angélica (imediações do Colégio Central), lutaram também no Terreiro de Jesus e outras partes da cidade. Em seguida desceram o Pelourinho, seguiram pela Ladeira do Taboão e foram dar na Cidade Baixa. Daqui tentaram seguir na direção do Cabrito, onde tinham marcado encontro com escravos de engenho. Mas foram barrados no guartel da cavalaria em Água de Meninos. Neste local se deu a última batalha do levante, sendo os malês massacrados. Alguns que tentaram fugir a nado terminaram se afogando. A revolta deixou a cidade em polvorosa durante algumas horas, tendo sido vencida com a morte de mais de 70 rebeldes e uns dez oponentes.

Mas o medo de que um novo levante pudesse acontecer se instalou durante muitos anos entre os seus habitantes livres. Um medo que, aliás, se difundiu pelas demais províncias do Império do Brasil. Em quase todas elas, principalmente na capital do país, o Rio de Janeiro, os jornais publicaram notícias sobre o acontecido na Bahia e as autoridades submeteram a população africana a uma vigilância cuidadosa e muitas vezes a uma repressão abusiva.

Um grande número vinha de Luanda, Benguela, Cabinda, mas na época da revolta de 1835 a grande maioria era embarcada nos portos do golfo do Benim (portos de Ajudá, Porto Novo, Badagri, Lagos).

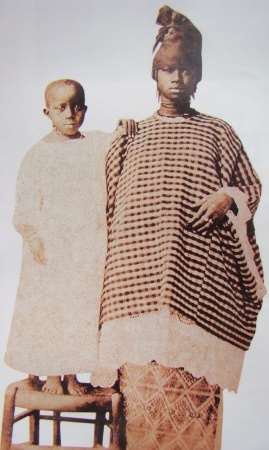

Foram alguns desses últimos grupos os mais diretamente ligados à revolta. Eles podiam ser de diversas origens, segundo a língua que falavam: iorubá, haussá, fon, mahi, nupes, bornus etc. Na Bahia a maioria desses escravos era conhecida por nomes diferentes daqueles que tinham na África: os de língua iorubá chamavam-se nagôs, os fon e mahi eram conhecidos como jejes, os nupes como tapas. Em 1835 a grande maioria dos escravos da Bahia nascidos na África era realmente de língua iorubá, cerca de 30 por cento. Eram como nagôs.

Muitos deles professavam a religião muçulmana, embora a maioria dos nagôs fosse de fato adepta do candomblé dos orixás. A cidade de Salvador tinha uma economia baseada na escravidão, que girava em torno da cana-de-açúcar produzida na região denominada de Recôncavo, terras que circundam a Baía de Todos os Santos. Ali também se plantava o fumo, que era exportado para a Europa e para a África. Na África o fumo era utilizado na compra de escravos.

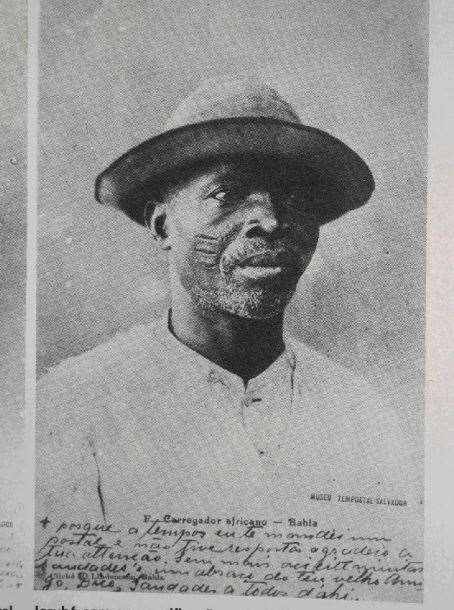

E eram empregados no transporte de volumes grandes e pequenos, como caixas de açúcar, barris de cachaça, mercadorias importadas, água de gasto e potável, dejetos humanos, balaios de compras e até cartas eram levadas ao correio por escravos. Eles também transportavam pessoas nas cadeiras de arruar, talvez a mais típica atividade dos escravos nas ruas de Salvador.

Um ou outro tinha vindo do Recôncavo para participar do levante em Salvador. Na escravidão urbana os cativos gozavam de maior independência do que na escravidão rural, e isso facilitou muito a organização do movimento de 1835. Em geral, os escravos percorriam por toda a cidade trabalhando para seus próprios senhores ou, principalmente, contratados por terceiros para serviços eventuais.

Africanos escravos e libertos com frequência trabalhavam e viviam juntos, desempenhando as mesmas tarefas, morando nas mesmas casas. No trabalho de rua organizavam se em associações chamadas cantos de trabalho, nos quais se reuniam principalmente os da mesma etnia chefiados por um “capitão” encarregado de acertar os serviços desempenhados pelo grupo.

Assim associados enfrentavam o trabalho diário e desenvolviam laços de amizade e solidariedade que constantemente se desdobravam em ações políticas. Esses grupos de trabalho foram essenciais na mobilização dos africanos para a revolta em 1835 e em outras ocasiões. Enquanto esperavam por serviço nas esquinas onde se reuniam, os africanos iam formulando e aperfeiçoando suas idéias de liberdade e de ataque à escravidão na Bahia.

Que fique bem claro: os negros nascidos no Brasil, e por isso chamados crioulos, não participaram da revolta, que foi feita exclusivamente por africanos. Por isso, se o levante tivesse sido um sucesso, a Bahia malê seria uma nação controlada pelos africanos, tendo à frente os muçulmanos. Talvez a Bahia se transformasse num país islâmico ortodoxo, talvez num país onde as outras religiões predominantes entre os africanos e crioulos (o candomblé e o catolicismo) fossem toleradas. De toda maneira a revolta não foi um levante sem direção, um simples ato de desespero, mas sim um movimento político, no sentido de que tomar o governo constituía um dos principais objetivos dos rebeldes.

De fato identidade étnica e religiosa foi muito importante para deslanchar o movimento. A maioria dos muçulmanos que viviam na Bahia em 1835 era nagô. Apesar de na África, e mesmo no Brasil, outros grupos, como os haussás, serem mais islamizados do que os nagôs, coube a estes o predomínio no movimento de 1835. Os nagôs islamizados não só constituíram a maioria dos combatentes, como a maioria dos líderes. Mais de 80 por cento dos réus escravos em 1835 eram nagôs, sendo eles apenas 30 por cento dos africanos de Salvador; dos sete líderes identificados, pelo menos cinco eram nagôs. Eram nagôs os seguintes líderes: os escravos Ahuna, Pacifico Licutan, Sule ou Nicobé, Dassalu ou Damalu e Gustard. Também nagô era o liberto Manoel Calafate. Os outros eram o escravo tapa Luís Sanim e o liberto haussá Elesbão do Carmo ou Dandará, que negociava com fumo.

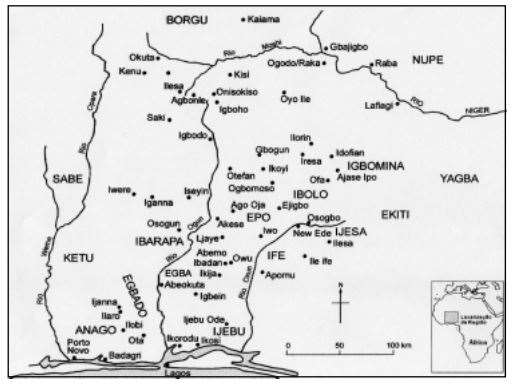

Os nagôs vinham de uma parte específica da África, qual seja a região sudeste da atual Nigéria e a parte leste da atual República do Benin. Eram de diversos reinos espalhados por esse território, como Oió, Queto, Egba, Yagba, Ijexá, Ijebu, Ifé entre outros. Esses reinos durante muito tempo viveram sob a égide do reino de Oió, embora numa espécie de federação imperial. Na época do levante de 1835 essa federação dominada por Oió estava em franca desintegração em função de lutas intestinas generalizadas. Os malês especificamente tiveram sua origem principalmente em Ilorin, que era uma dependência do reino de Oió que se rebelou sob a liderança de Afonjá. Este homem se aliou aos muçulmanos haussás, fulanis e iorubás contra o alafin, que era o título do rei de Oió. Essas guerras foram responsáveis pela transformação de milhares dos habitantes locais em prisioneiros, que eram vendidos como escravos aos traficantes do litoral, e daí exportados para a Bahia.

Embora a grande maioria dos interrogados em 1835 respondesse que era apenas “nagô”, alguns fizeram questão de ser mais precisos, indicando também o local específico de onde vinham. O carregador de cadeira Joaquim de Mattos, por exemplo, respondeu ser de “nação Nagô Gexá”, quer dizer de origem Ijexá, um grupo étnico do leste do território iorubá. Joaquim havia se alforriado há pelo menos sete anos e portanto deveria estar na Bahia há cerca de nove anos no mínimo.

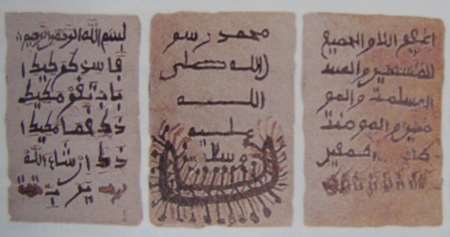

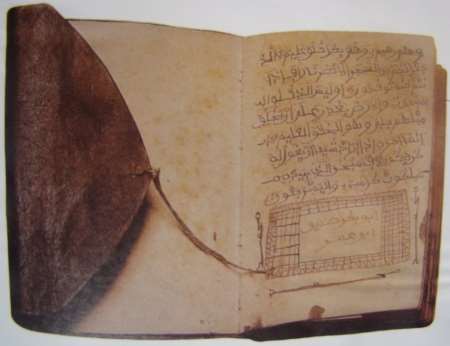

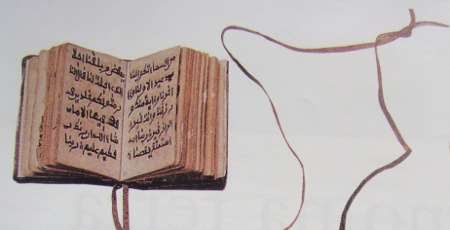

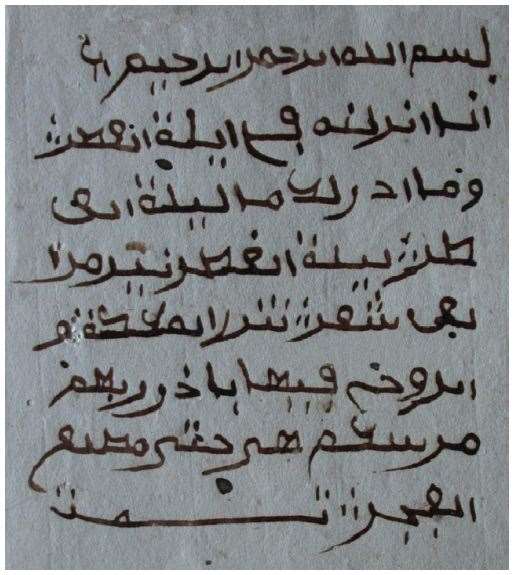

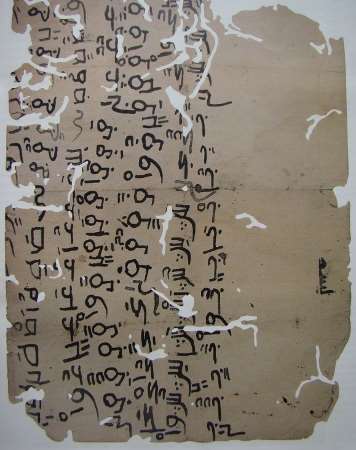

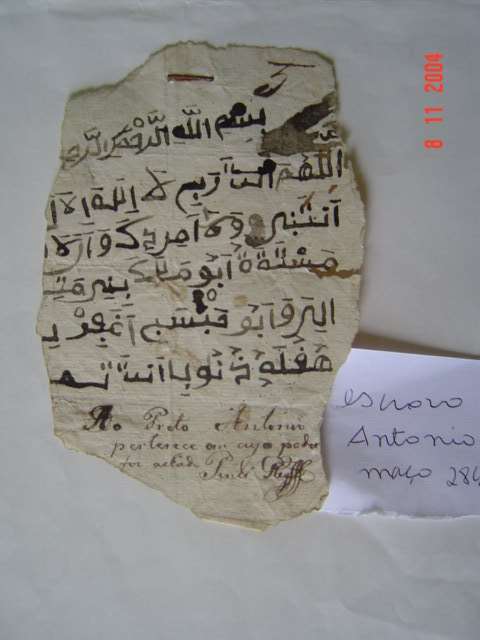

Pompeo da Silva, nagô forro, com cerca de 30 anos de idade, “perguntado se ele sabia ou entendia das letras arábicas que usavam os Nagôs, disse, que tendo aprendido em sua terra pequenino que agora quase nada se lembrava”. Antônio, escravo Haussá, pescador, disse que sabia escrever em árabe, mas só escrevia “orações segundo o cisma de sua terra”. Ou seja, não escrevia coisas subversivas, políticas, só orações. Acrescentou que “quando pequeno em sua terra andava na escola”.

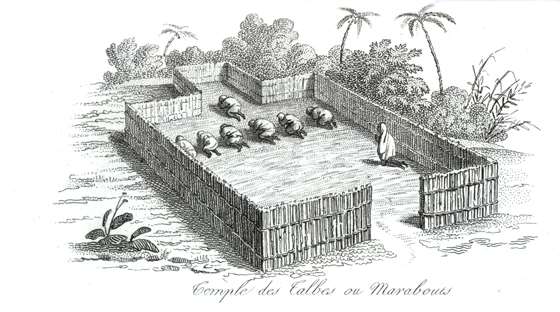

O escravo nagô Gaspar, preso com grande quantidade de escritos árabes, amuletos, um tessubá (o rosário malê) etc, disse ter sido ele autor dos escritos, e que aprendera o árabe em sua terra. Ele leu trechos do que havia escrito, embora alegasse não saber traduzir para o português. Observamos em todas essas declarações as lembranças de uma educação muçulmana na África, às vezes lembranças de quando estes escravos eram ainda crianças. Isso acontecia mesmo no caso dos nagôs, que vinham de um lugar onde o islam era adotado por uma minoria, ao contrário do país haussá, onde a religião estava arraigada há tempos. Outras tradições islâmicas também atravessaram o Atlântico, como o já mencionado uso do amuleto.

A pena de morte, foi imposta, inicialmente a 16 acusados, mas posteriormente 12 deles conseguiram sua comutação. Quatro foram no final executados. Eram eles o liberto Jorge da Cruz Barbosa, cujo nome iorubá era Ajahi, carregador de cal; Pedro, nagô, carregador de cadeira, escravo de um negociante inglês; Gonçalo e Joaquim, ambos escravos nagôs. Todos quatro foram executados por um pelotão de fuzilamento no Campo da Pólvora, no dia 14 de maio de 1835. E assim se findava um dos episódios mais empolgantes da resistência escrava no Brasil.

Religião e a escravidão

Naquela época, e é importante registrar, não existiam bem definidas uma identidade étnica e outra religiosa entre os africanos que viviam no Brasil. Porém, particularmente na Bahia, o islam estava mais difundido em determinadas etnias, como a dos os nagôs e a dos haussas.

Analisando o movimento, sobre o prisma religioso e investigando documentos oficiais da época, há indícios de que os envolvidos na Revolta dos Malês buscavam proteção da sua crença no dia a dia e, por isso, se insurgiram. A presença da questão religiosa apresenta-se por meio do nome da revolta. Afinal, malê era como os negros mulçumanos eram chamados na Bahia.

Entretanto, nos incontáveis interrogatórios, assentados em extensa documentação oficial que reúne manuscritos e impressos referentes à “insurreição de escravos malês” custodiados pela Fundação Pedro Calmon (Salvador), faltam pistas que caracterizem o movimento posicionado contra o cristianismo, contra os cultos de outras etnias africanas ou objetivando o estabelecimento da religião muçulmana.

Diversos pesquisadores, examinando registros governamentais frequentemente produzidos sob tortura ou sob pressão policial, consideram inexistir tal indicativo. Observam que os prisioneiros nas inquirições não transitaram pelo viés de “guerra religiosa”. A participação de africanos não muçulmanos é mais um dado que pode conduzir à interpretação de que a revolta não era estritamente religiosa.

Além da questão da etnia e da religiosidade, as consultas nos mais de seis mil documentos processuais judiciais e policiais indicam que os envolvidos em declarações tratam de outro importante aspecto. Referem-se à situação degradante em que viviam, ao sentimento negativo dirigido a inúmeros “brancos e mestiços”, ao fato de não terem direito algum e ao desejo de não serem mais escravos. Novamente vale ressaltar que a maioria dos implicados, na qual se incluiu preponderantemente a liderança malê, era de indivíduos escravizados. Então, apesar de, nas inúmeras consultas realizadas na documentação produzida pelas autoridades policiais não ficarem definidas as exatas intenções dos participantes, é possível deduzir, diante da situação do cativeiro, que intencionavam por meio do movimento alcançar a liberdade.

Nessa direção, o historiador João José Reis considera que a revolta “teria tido também uma orientação de classe por ter sido feita e dirigida majoritariamente por escravos e porque a linguagem antissenhorial dos presos revela sua face antiescravista. Foi também assim considerada pelo Estado escravocrata, que definiu, reprimiu e castigou os rebeldes, acionando uma linguagem e uma legislação especificamente antiescrava”.

A influência da arquitetura islâmica na igreja da lapinha no Bairro da Liberdade, Salvador/BA:

BIBLIOGRAFIA:

– Sobre a África dos malês, ler Robin Law, The Oyo Empire, c. 1600-c. 1836: A West African Imperialism in the Era of the Atlantic Slave Trade, Oxford: Claredon, 1977;

– Paul Lovejoy, A escravidão na África, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2003, capítulo 9;

– Pierre Verger, Fluxo e refluxo do tráfico de escravos entre o golfo do Benim e a Bahia de Todos os Santos, Salvador, Corrupio, 1987; e Alberto da Costa e Silva, A manilha e o libambo, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 2002, pp. 451-562.

– Sobre trabalho escravo urbano, alforria e africanos libertos na Bahia, leia Maria Inês C. de Oliveira, O liberto: seu mundo e os outros, Salvador, Corrupio, 1988;

– João José Reis, “A greve negra de 1857 na Bahia”, Revista USP, nº 18 (1993), pp. 6-29;

– Stuart B. Schwartz, “A Manumissão dos escravos no Brasil Colonial – Bahia 1684-1745, Anais de Historia, nº 6 (1974), pp. 71-114; Kátia M. de Queirós Mattoso, “A propósito de cartas de alforria”, Anais de História, nº 4 (1972), pp. 23-52.

– Sobre a Revolta dos Malês especificamente, ler Joâo José Reis, Rebelião escrava no Brasil: a história do levante dos malês em 1835, São Paulo, Companhia das Letras, 2003; Décio Freitas, Insurreições escravas, Porto Alegre, Movimento, 1976;

– O livro de Pierre Verger, Fluxo e refluxo, capítulo IX.

– Os depoimentos dos malês presos em 1835 se encontram nos inquéritos policiais e processos judiciais depositados no Arquivo Público do Estado da Bahia. Esses documentos já foram publicados em diversos números dos Anais do Arquivo do Estado da Bahia. Também estão sob a guarda do Arquivo o que sobrou dos documentos escritos em árabe.

– BRITO, Luciana da Cruz. A legalidade como estratégia: africanos que questionaram a repressão das leis baianas na primeira metade do século XIX. Disponível em http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/viewFile/231/217. Acesso em 19/05/2016.

– FERRETTI, Sérgio Figueiredo. Revoltas de Escravos na Bahia em início do século XIX. Disponível em http://www.pppg.ufma.br/cadernosdepesquisa/uploads/files/Artigo%205(5).pdf. Acesso em 30/05/2016.

– GONÇALVES, Aline Najara da Silva. Luiza Mahin Entre Ficção e História. Disponível em http://www.ppgel.uneb.br/wp/wp-content/uploads/2011/09/goncalves_aline.pdf. Acesso em 17/05/2016.

– LIMA, Dulcilei da Conceição. Luiza Mahin: estudo sobre a construção de um mito libertário. Disponível em http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1043.pdf. Acesso em 19/05/2016.

– MATTOS, Regiane Augusto de. Os grupos étnicos africanos e suas formas de organização social na cidade de São Paulo na primeira metade do século XIX. Disponível em http://anais.anpuh.org/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S23.0853.pdf. Acesso em 16/06/2016.

– MELLO, Priscila Leal. Leitura, Encantamento e Rebelião: O Islã Negro no Brasil- Século XIX. Disponível em http://www.historia.uff.br/stricto/td/1111.pdf. Acesso em 16/05/2016.

– OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. O Liberto: o seu mundo e os outros (Salvador, 1790/1890). Disponível em http://www.ppgh.ufba.br/wp-content/uploads/2015/11/O-Liberto-O-seu-mundo-e-os-outros.pdf. Acesso em 19/05/2016.

– OLIVEIRA, Maria Inês Côrtes de. Viver e morrer no meio dos seus. Nações e comunidades africanas na Bahia do século XIX. Disponível em http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/28376/30234. Acesso em 12/06/2016.

– PEREIRA, Alexandre José Vieira Machado. Revolta dos Malês Um Levante Islâmico no Brasil do Sec. XIX. Disponível em http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212959626_ARQUIVO_artigoanphu2008.pdf . Acesso em 30/05/2016.

– PRANDI, José Reginaldo. De africano a afro-brasileiro: etnia, identidade, religião. Disponível em www.revistas.usp.br/revusp/article/download/32879/35450+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em 13/06/2016.

– REIS, João José. A Revolta dos Malês. Disponível em http://educacao.salvador.ba.gov.br/adm/wp-content/uploads/2015/05/a-revolta-dos-males.pdf. Acesso em 31/06/2016

– REIS, João José. Há duzentos anos: a revolta escrava de 1814 na Bahia. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-101X2014000100068. Acesso em 26/05/2016.

– REIS, João José. O sonho da Bahia muçulmana. Disponível em http://www.revistadehistoria.com.br/secao/dossie-imigracao-italiana/o-sonho-da-bahia-muculmana Acesso em 16/05/2016

Livros:

– CARVALHO, José Murilo de (Coord.). A Construção Nacional: 1830-1889. São Paulo: Editora Objetiva, 2012.

– KARASCH, Mary C. A Vida dos Escravos no Rio de Janeiro 1808-1850. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.

– REDIKER, Marcus. O Navio Negreiro: Uma História Humana. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.

– REIS, João José et al. O Alufá Rufino. Tráfico, Escravidão e Liberdade no Atlântico Negro (c. 1822- c. 1853). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

– REIS, João José. Rebelião Escrava no Brasil: A História do Levante dos Malês em 1835. São Paulo: Companhia das Letras, 2003.

– REIS, João José e AZEVEDO, Elciene (org.). Escravidão e Suas Sombras. Salvador: EDUFBA, 2012.

Sites:

http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/LuiMahin.html

http://povohaussa.blogspot.com.br/p/breve-resumo.html

http://encontro2008.rj.anpuh.org/resources/content/anais/1212959626_ARQUIVO_artigoanphu2008.pdf

http://www.revistas.usp.br/revhistoria/article/viewFile/64283/66969

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/reg.html

http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v8n2/a09v08n2.pdf

http://observatoriodaimprensa.com.br/armazem-literario/_ed833_movimento_revisto_em_textos_de_escravos_e_de_jornais_da_epoca

http://www.historia.uff.br/impressoesrebeldes/?revoltas_categoria=1814-conspiracao-dos-negros-haussas-bahia

http://www.multirio.rj.gov.br/historia/modulo02/reg.html

http://abihbahia.org.br/localidade/agua-de-meninos